Wir haben in Santa Rosalia einen kleinen, verschlafenen Hafen vorgefunden, in dem so wenig los war, dass wir sogar mitten im Hafenbecken ankern konnten. Doch das war Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts völlig anders.

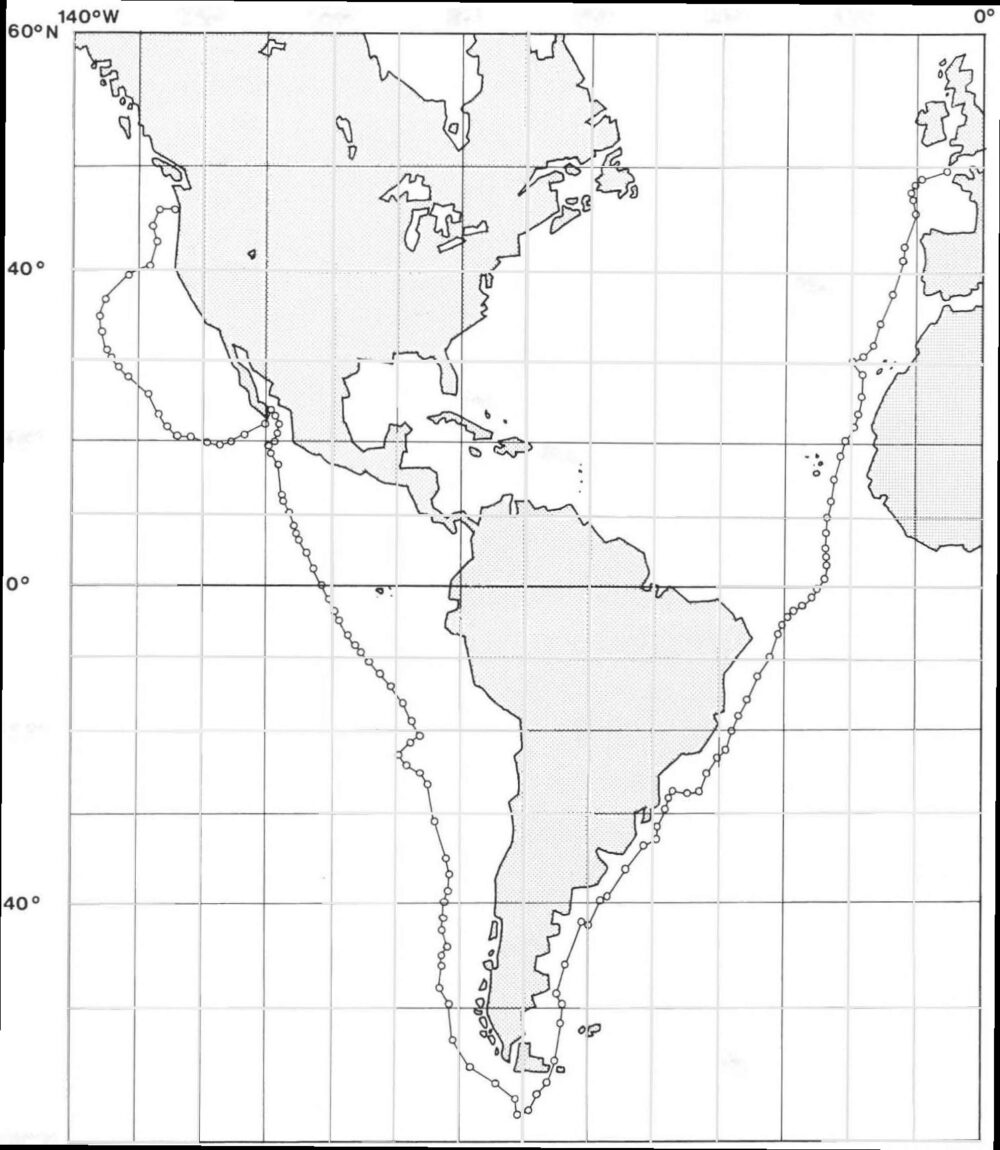

Zur Verhüttung des Kupfererzes wurden große Mengen an Koks benötigt, außerdem Kohle für die Dampfmaschinen und die Eisenbahn. Beides war in Mexiko Mangelware und wurde aus Europa herangeschafft. Jahr für Jahr machten sich zwanzig bis dreißig Großsegler, teils unter deutscher, teils unter britischer Flagge, auf große Fahrt ins ferne Mexiko. Der Panama-Kanal war noch nicht fertiggestellt, und so dauerte die Reise rund Kap Horn mindestens vier, häufig auch fünf oder sechs Monate.

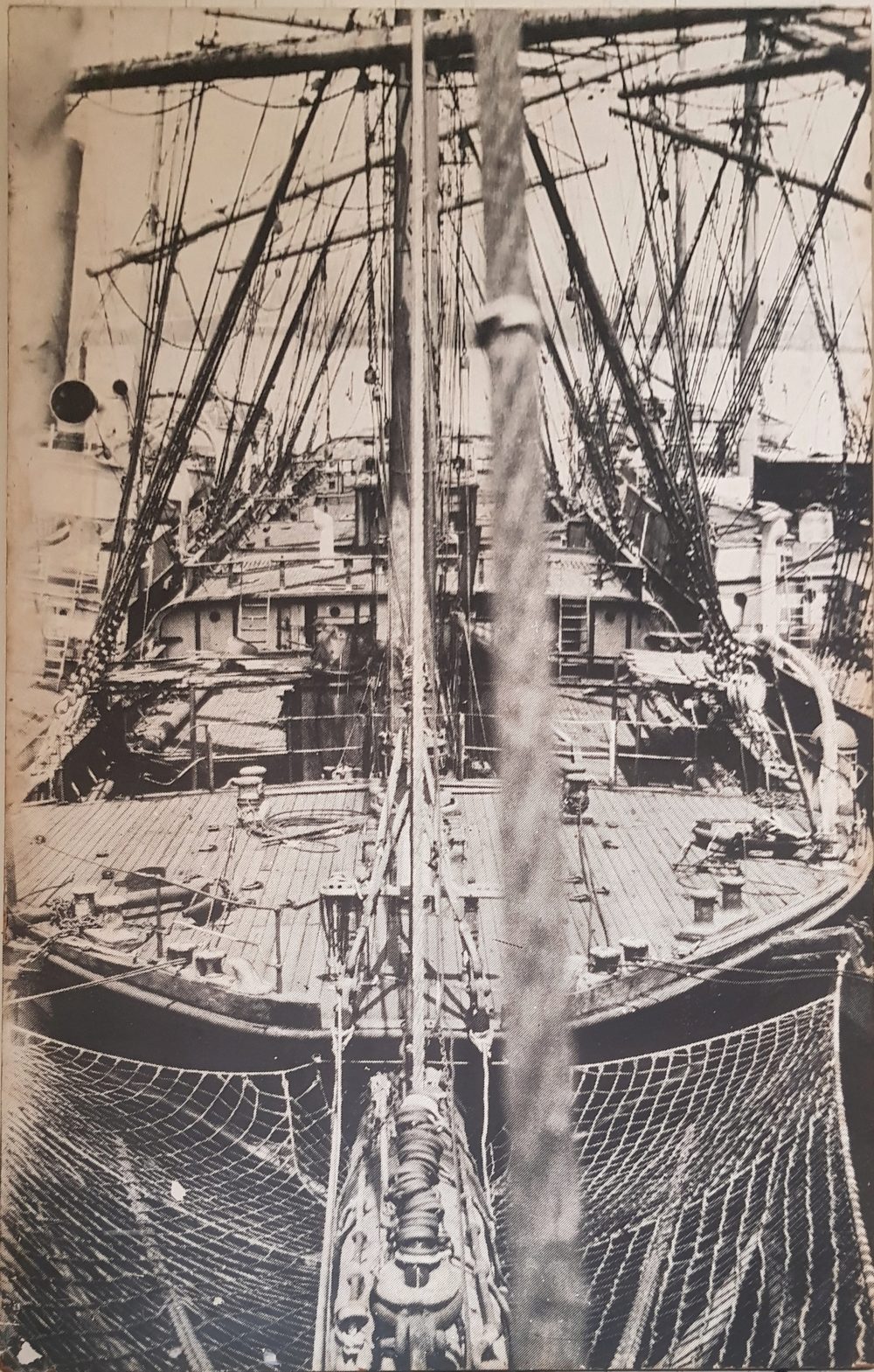

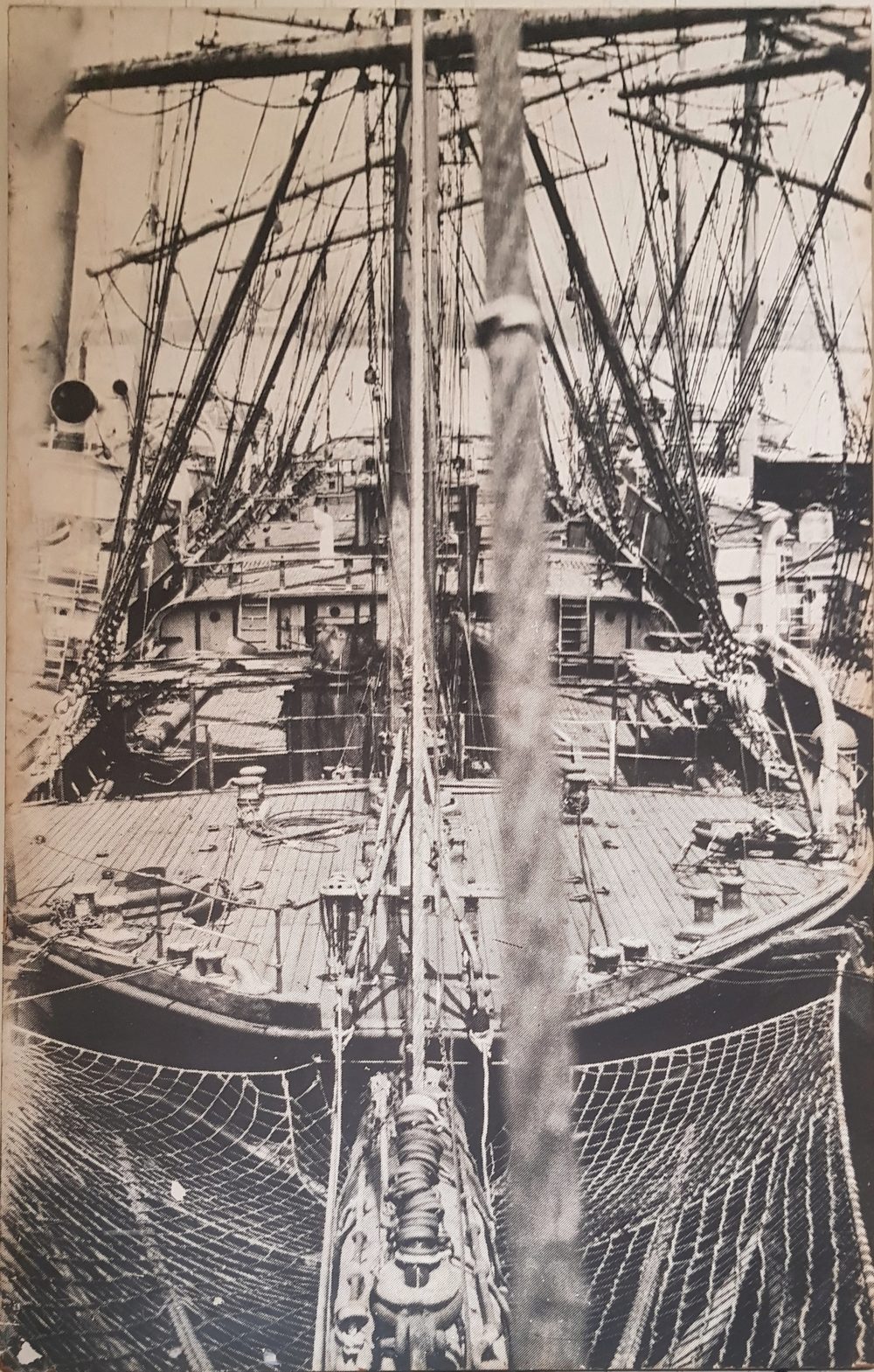

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)]

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)]

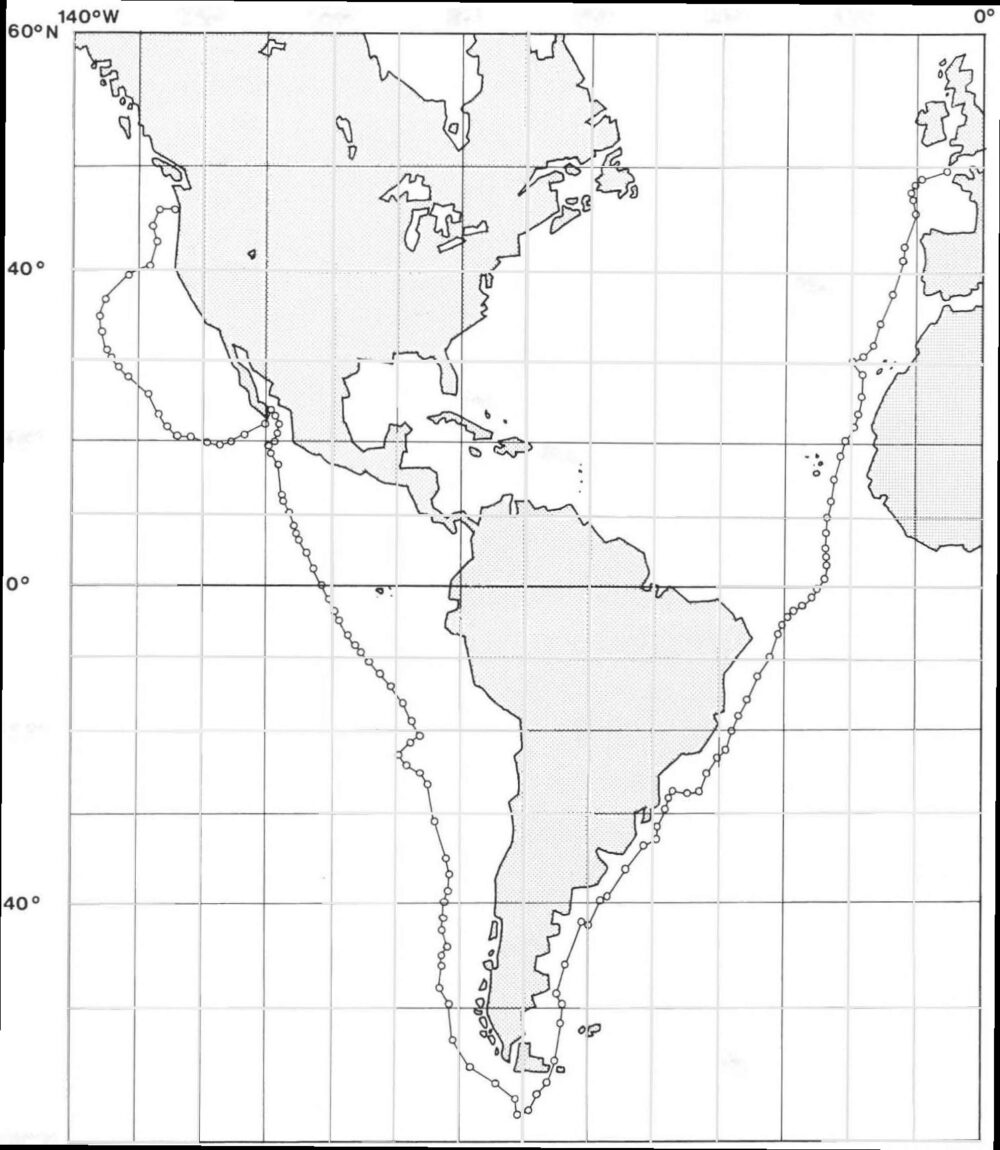

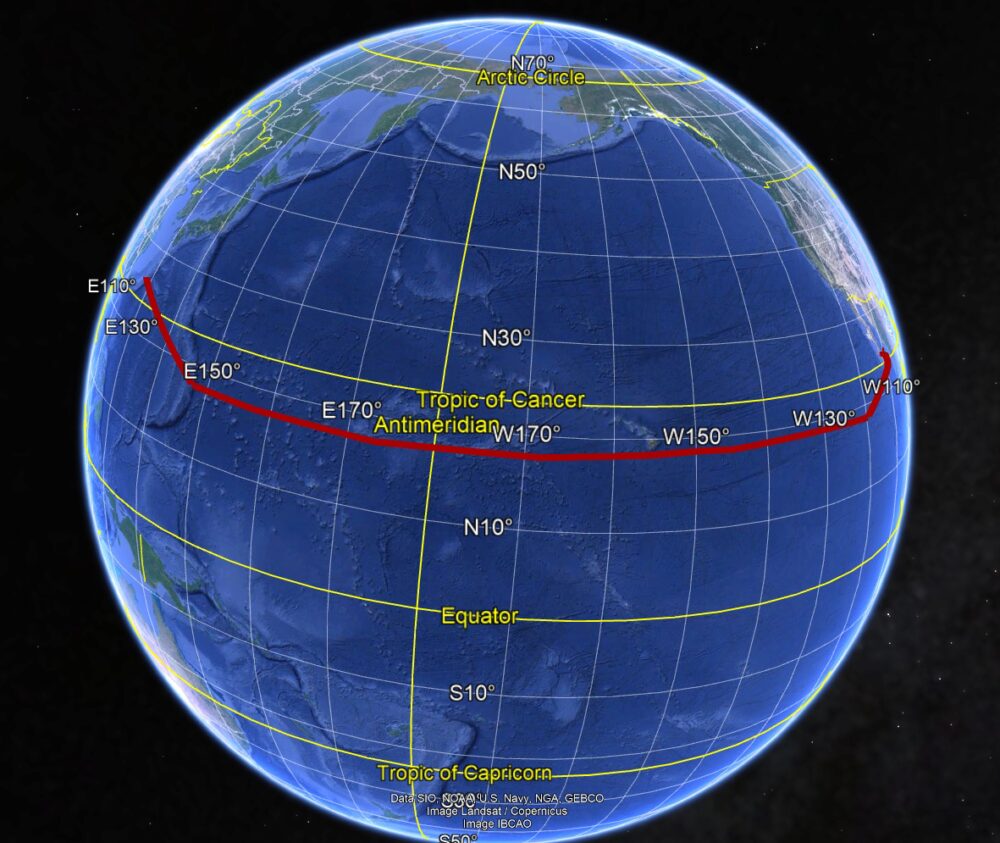

[Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.]

[Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.]

Koks und Kohle stammten überwiegend aus dem Königreich Sachsen, wurden per Binnenschiff nach Hamburg transportiert und dort in die großen Segelschiffe, meist Viermastbarken von 2.000 bis 3.000 Bruttoregistertonnen, verladen. Diese Großsegler waren die letzte Generation ihrer Art, denn die Dampfschifffahrt machte den Seglern bereits viele Marktanteile streitig. Auf der Strecke nach Mexiko und zur amerikanischen Westküste war das Dampfschiff allerdings noch unrentabel. Grund waren die hohen Treibstoffkosten: Bunkerkohle, die in Südamerika einfach zu teuer war.

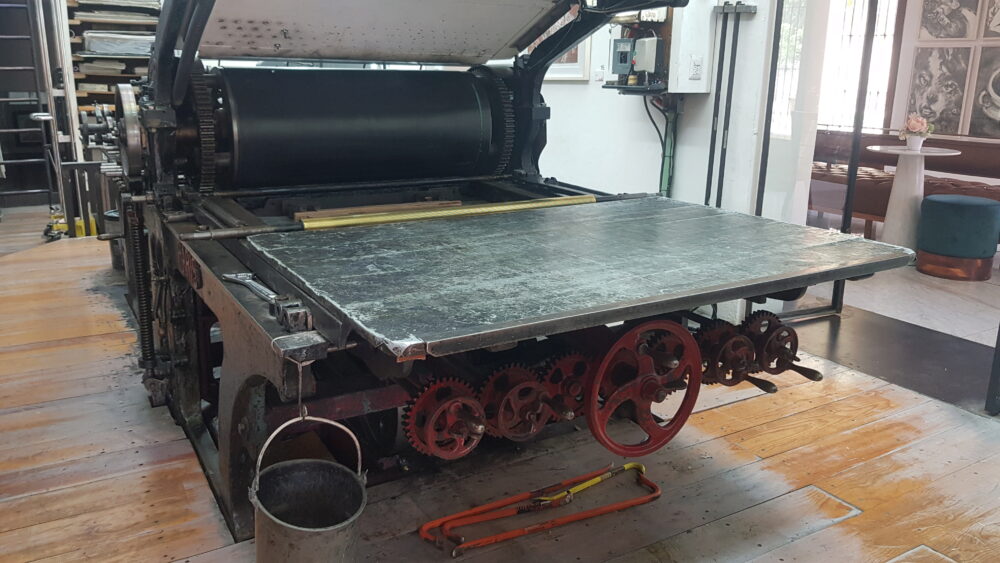

[Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]

[Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]

So kam den deutschen Reedern die Koksfahrt nach Santa Rosalia wirtschaftlich sehr gelegen. Auf der Rückreise hatten sie die Auswahl zwischen Getreide und Holz von der nordamerikanischen Westküste, Salpeter aus Chile (Rohstoff für Dünger und Schießpulver), oder eben auch Kupfer aus Santa Rosalia.

Die Kupferbarren waren allerdings so schwer, dass die Segler ein ganz ungewohntes Problem bekamen. Normalerweise möchte man ja für die Stabilität des Schiffes viel Ballast möglichst tief im Rumpf. Mit einer Ladung Kupfer lag der Schwerpunkt aber so tief, dass das Schiff zu steif wurde und dem Winddruck nicht mehr ausreichend ausweichen konnte – in den Böen brach die Takelage. Um das Problem zu lösen, wurde der Laderaum durch Holzgerüste künstlich angehoben und das Kupfer etwas höher gestaut.

Aber es gab auch andere Gefahren. So ruhig der Golf von Kalifornien auch im Normalfall sein mag, bei den Sommerstürmen konnte der Anker slippen und das Schiff wurde auf die Felsen gesetzt. Oder der Kapitän geriet bei auflandigem Wind auf Legerwall und konnte sich nicht freisegeln. Und saß so ein Großsegler erst einmal auf Grund, war das Schiff meist verloren, denn in Mexiko gab es keine Schlepper, die stark genug waren, um es wieder freischleppen zu können. Doch der Profit dieser Reisen muss wohl hoch genug gewesen sein, um die Risiken aufzuwiegen.

Die Besatzungen der Kokssegler teilten den Enthusiasmus ihrer Reeder allerdings eher nicht. Die lange Reise über 15.000 sm, die eintönige Verpflegung für vier bis sechs Monate, ungemütliche und gefährliche Reiseabschnitte in Nordsee, Ärmelkanal und rund Kap Horn, die nicht selten für Verletzungen und Todesfälle sorgten. Und war man erst einmal im Golf von Kalifornien, das Ziel nur noch 350 sm entfernt, kämpften sie oft wochenlang bei Windstille oder leichtem Gegenwind für eine Strecke, die bei günstigem Wind zwei Tage gedauert hätte. Und das bei tropischer Hitze, knappen Wasservorräten und häufigen Fieberkrankheiten. Kein Wunder, dass so mancher Seemann am Ziel desertierte, obwohl die Wüstengegend auch nicht gerade einladend war.

Der Ausbruch des ersten Weltkriegs beendete die deutsche Schifffahrt nach Übersee und damit auch die deutsche Koksschifffahrt von Hamburg nach Santa Rosalia. Zwölf deutsche Segelschiffe befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Santa Rosalia oder auf dem Weg dorthin. Manche trafen mit völlig ahnungslosen Besatzungen ein und erfuhren von den Franzosen, dass ihre Länder sich im Krieg befinden. Mexiko war nicht am Krieg beteiligt, und so konnte sich die Besatzung frei an Land bewegen, aber die Schiffe konnten die neutralen Gewässer des Golfs von Kalifornien nicht verlassen. Kurz vor Kriegsende befahl die deutsche Regierung den Kapitänen die Zerstörung der Schiffe, der Befehl traf aber wohl nicht vor der Kapitulation ein und wurde daher nicht ausgeführt. Im Versailler Vertrag fielen die Schiffe als Reparationsleistung an Frankreich, Italien und Großbritannien. In diesen Ländern war aber kein Reeder bereit, die über fünf Jahre nicht instandgesetzten Schiffe zu übernehmen, so dass die meisten an eine amerikanische Reederei verkauft und bald abgetakelt wurden.

Nach dem ersten Weltkrieg war die Zeit der Großsegler endgültig vorbei. Der Panamakanal war 1914 eröffnet worden, die Dampfschifffahrt hatte auch auf der Koksroute nach Mexiko gewonnen. Schade eigentlich – wir hätten gerne unseren Liegeplatz im Hafen von Santa Rosalia mit ein paar deutschen Viermastbarken geteilt und Seemannsgarn ausgetauscht.

Wer mehr über diese spannende Zeit erfahren will – die meisten Informationen stammen aus dieser Quelle: Burmester, H. (1987). Segelschiffsreisen nach Santa Rosalia. Deutsches Schiffahrtsarchiv, 10, 37-76. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55876-6

Einer der drei hat sich schließlich ein besonderes Plätzchen ausgesucht und sich auf der Nock des an Steuerbord ausgebrachten Spinnackerbaums niedergelassen. Dort hatte er tagsüber den besseren Überblick und nachts war er weiter weg vom schlagenden Segel. Das hat den anderen beiden natürlich auch gefallen, und sie versuchten sich dazuzusetzen. Es gab dort aber nur Platz für einen, und der Entdecker verteidigte seinen Revieranspruch mit lautem Geschnatter, wenn die anderen im Anflug waren. Als es dann im Passat mit 6-7 Windstärken zu blasen begann, sind die Tölpel aber doch auf eigene Faust weitergereist.

Einer der drei hat sich schließlich ein besonderes Plätzchen ausgesucht und sich auf der Nock des an Steuerbord ausgebrachten Spinnackerbaums niedergelassen. Dort hatte er tagsüber den besseren Überblick und nachts war er weiter weg vom schlagenden Segel. Das hat den anderen beiden natürlich auch gefallen, und sie versuchten sich dazuzusetzen. Es gab dort aber nur Platz für einen, und der Entdecker verteidigte seinen Revieranspruch mit lautem Geschnatter, wenn die anderen im Anflug waren. Als es dann im Passat mit 6-7 Windstärken zu blasen begann, sind die Tölpel aber doch auf eigene Faust weitergereist.

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)]

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)] [Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.]

[Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.] [Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]

[Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]