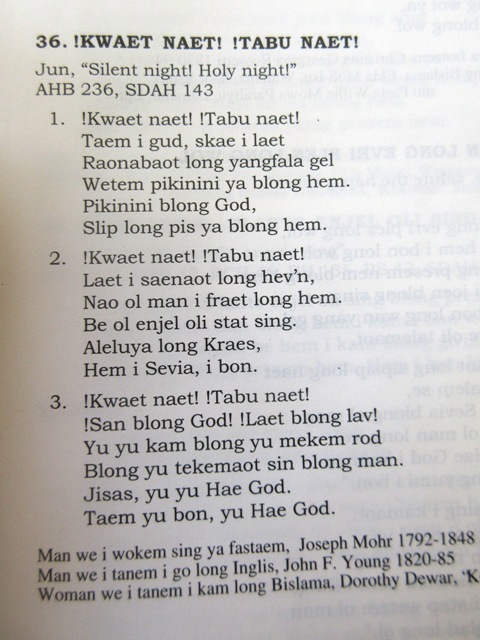

22. August 2018

Auf der Insel Malekula leben zwei große Stämme, die Big Nambas und die Small Nambas, bzw. Große und Kleine Nambas, benannt nach den Penisköchern, die sie früher trugen. Die Big Nambas waren einst gefürchtete Krieger und schon ihr Ruf allein sorgte dafür, dass sie selten angegriffen wurden. Auch hatten und haben sie viele Rituale und Tänze, die sie auszeichnen. Um diese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat sich der junge Dorf-Chief von Mae vor drei Jahren entschlossen, ein jährliches Festival zu organisieren. Eine größere Gruppe von Jungen und Alten üben das ganze Jahr über und tanzen auch schon mal zwischendurch für zahlende Touristen, aber das ganz große Fest findet nun jährlich in der zweiten Augusthälfte statt und dafür haben wir uns angemeldet. Vier Segler und drei an Land reisende Touristen sind dabei, die Tourismusbeauftragte ebenfalls, und auch das halbe Dorf schaut zu.

Auf einem von hohen Bäumen und Sträuchern umsäumten Platz mitten im Dorf ist alles vorbereitet, große Trommeln, ein paar Bänke mit Blumenschmuck am Rand und eine kleine Hütte. Wir, die Gäste von außerhalb, warten erst einmal unter den Bäumen, werden von einer trommelnden und singenden Gruppe begrüßt und bekommen von den Kindern ein Halsband mit Blümchen umgehängt. Danach werden auf den Platz gebeten. Dort ist alles noch wie vor zweihundert Jahren, kein Stück Stoff oder Schuhwerk oder Werkzeug aus der heutigen Zeit, von unseren Fotoapparaten, Smartphones und unserer Alltagskleidung mal abgesehen. Der junge Chief hält eine kurze Ansprache und erklärt uns, dass wir heute eine Reihe von Tänzen zu sehen bekommen, die zu verschiedenen Anlässen getanzt werden, und dass zwischendurch ein paar Aktivitäten für uns vorbereitet worden sind, wie z.B. Feuermachen, Flechten und eine Kava-Zeremonie. Außerdem wird für mittags ein traditionelles Essen gekocht. Vor jedem Tanz beschreibt er uns kurz dessen Bedeutung – in seiner einnehmenden freundlichen Art.

Nach dem Willkommenstanz sehen wir Tänze, die für die Vorbereitung der Beschneidung junger Männer aufgeführt werden und solche, die nach der Rückkehr der Männer in die Dorfgemeinschaft getanzt werden. Um in der sozialen Hierarchie des Dorfes aufzusteigen, muss ein Mann ein Fest ausrichten und ein oder mehrere Schweine dafür hergeben, auch dafür gibt es ganz bestimmte Tänze. Einen so genannten Beschneidungstanz für Frauen bekommen wir zu sehen, auch wenn diese Tradition zu unser aller Erleichterung längst nicht mehr praktiziert wird. Kleine Kinder weinen ganz fürchterlich, als nacheinander drei teuflische Gestalten auf den Platz hüpfen, mit einer schwarzen Maske und einem Kostüm aus getrockneten Palmenblättern. Zum Schluss zeigen sie noch den Kriegstanz mit Bogenschießen bevor wir eine Zeremonie vorgeführt bekommen, die nur ganz selten tatsächlich praktiziert wird, nämlich dann wenn ein neuer Chief das Amt von seinem Vater übernimmt. Bei diesem Anlass werden sehr viele Schweine geschlachtet und das ganze Dorf tanzt mit, normalerweise die ganze Nacht hindurch, und dazu wird viel Kava getrunken – auch wir dürfen mittanzen, allerdings nicht ganz so lange und statt der Schweine müssen dieses Mal symbolisch ein paar Kokosnüsse herhalten.

Die Männer der Big Nambas tragen einen breiten Gürtel in dem frische grüne Zweige stecken, vorne haben sie rot gefärbten Pandanusblätter, die einen Penisköcher bedecken. Nur die Männer tragen diese roten Pandanusblätter, die Jungs begnügen sich mit grünen Zweigen. Auf dem Kopf tragen sie einen schönen Federschmuck, eine einzelne Feder oder ein ganzes Büschel von Hahnenfedern. An den Füßen haben sie rasselnde Nuss-Schalen umgebunden, die bei den Tänzen zusätzlich für Rhythmus sorgen. Das Besondere bei den Big Nambas ist wohl auch die unterschiedliche Bemalung der Körper zu den entsprechenden Tänzen, mit Kokosnuss-Öl und Asche eingerieben sehen sie gespenstisch grau aus, mit gelber Farbe (Gelbwurzel oder Lehm?) haben sie auf einmal eine ganz hellere Hautfarbe und beim Kriegstanz sind sie ganz schwarz.

Die Frauen wiederum haben fein geflochtene Matten aus rot gefärbtem Pandanus umgebunden, die verheirateten Frauen tragen zudem noch eine Art Matte aus dem gleichen Material auf dem Kopf, lange Fäden der Matten bedecken die Brüste.

Hier ein paar Impressionen dieses ganz besonderen Tages!

Begrüßung

Chief

Laplap, in Bananenblätter gebackener Brei und Fleisch, dazu frische Kokosmilch

Bunte Süßkartoffeln mit Tomaten, auch in Bananenblättern gebacken

Teufel

Verabschiedung!

Zaungäste