Aus gegebenem Anlass heute mal wieder ein technischer Beitrag. Wie auf den meisten Schiffen üblich hat auch Muktuk einen sogenannten „nassen Auspuff“, d.h. Seewasser aus dem Kühlkreislauf wird mit den Auspuffgasen vermischt, kühlt diese stark herab (von 500 Grad auf handwarm) und das Gemisch aus Kühlwasser und Abgasen wird dann über dicke Schläuche und Plastikrohre zum Auspuff geleitet.

Das Ganze funktioniert so lange prima, solange Seewasser angesaugt wird. Verstopft die Ansaugöffnung, wird normalerweise die Seewassermenge weniger, der Motor wird nicht mehr ausreichend gekühlt und es gibt einen akustischen Alarm. Auch eine sehr geringe Menge Seewasser kühlt den Auspuff immer noch herab, so dass man meisten rechtzeitig reagieren kann, wenn der Alarm losgeht.

So war das jedenfalls die letzten sieben Jahre. Hier in Südostalaska passierte uns aber zum ersten Mal eine komplette Verstopfung des Seewasser-Einlasses, so dass schon bevor der Motor heiß wurde und der Kühlwasser-Alarm anschlug, der Auspuff nicht mehr gekühlt wurde. Und das nicht nur einmal, sondern im Abstand weniger Tage gleich zweimal hintereinander, wahrscheinlich wegen der ungeheuren Mengen an Kelp, die hier im Wasser herumschwimmen.

Beim ersten Mal schmolz ein gewinkeltes Plastikrohr durch, das zwei Abschnitte Auspuffschlauch miteinander verbindet. Symptom: schwarzer Qualm aus dem Motorraum, Kühlwasser ergießt sich in die Bilge. Kein Vergnügen. Aber auch kein großes Problem: wir haben offenen Seeraum, können uns treiben lassen, während wir den verstopften Seewasser-Einlass freimachen, das Plastikrohr ausbauen und mit einem Stück Ersatz-Abgasschlauch überbrücken. Weiter geht’s.

Das zweite Mal war etwas problematischer. Diesmal fiel dem heißen Auspuffgas der Wassersammler zum Opfer, ein kompliziertes Plastikteil, das die Aufgabe hat, nach dem Abstellen des Motors das restliche Wasser im Auspuffsystem aufzufangen, damit es nicht in den Motor zurückläuft. Und diesen Wassersammler hat es böse erwischt: ein Anschluss-Stutzen durchgeschmort mit einem großen Loch, der andere zusammengeschmolzen, im Korpus zwei weitere Löcher… das sieht nicht reparabel aus. Ein Ersatzteil haben wir nicht. Und natürlich sind wir zwar in Landnähe, aber fast zweihundert Seemeilen von der nächsten Ortschaft entfernt, in einer großen, im Wesentlichen unbewohnten Bucht.

Glück im Unglück: einen Bewohner gibt es doch. Alan, der sich am Platz einer aufgelassenen Konservenfabrik ein Haus gebaut hat, hatte uns schon am Tag zuvor angefunkt und zu sich eingeladen. Als unser Auspuff den Geist aufgibt, sind wir nicht weit von seinem Haus entfernt. Er sieht uns Fahrt verlieren und anhalten, bietet über Funk seine Hilfe an. Er schleppt uns gekonnt mit seinem stark motorisierten Fischerboot an seinen Anlegesteg. Jetzt haben wir erst einmal Muße, unser Problem anzugehen.

Und besser noch: wir dürfen nach Herzenslust auf seinem Gelände Ersatzteile suchen, mit denen wir ein provisorisches Auspuffsystem zusammenbasteln können. Beladen mit Plastikrohren, Regenrinnen, Plastikmatten und Kunststoffkleber kehren wir an Bord zurück, aber die richtigen Durchmesser für unsere Auspuffschläuche finden wir auch bei ihm nicht. Egal: wir arbeiten mit dem Material, was wir haben. Als am Ende noch ein Verbindungsstück zwischen zwei Schlauchenden benötigt wird, fällt mein Blick auf die leere Tomatendose von der Lasagne des Vortags – schnell noch den Boden abgeschnitten, der Durchmesser sieht gut aus!

Ich kann berichten, dass die Tomatendose das einzig dichte Stück am ganzen System war. Aus den Regenrinnen-Teilen tropfte es fürchterlich (eigentlich logisch!), aber der meiste Qualm zog durch den Auspuff ab. So konnten wir also wieder weiterfahren, allerdings muss die Bilgenpumpe oft laufen, um das heraustropfende Kühlwasser nach außen zu befördern. Wenn wir gut lüften, ist die Abgasbelastung im Schiffsinneren auszuhalten. Notfalls kommen wir damit in den nächsten Ort, wo wir ein Ersatzteil bestellen können.

Im Übrigen war das Treffen mit Alan ausgesprochen nett. Wir durften über Nacht an seinem Steg bleiben, aßen mit ihm zu Abend und hatten lange, spannende Gespräche.

Drei Tage später gelang es mir, den geschmolzenen Wassersammler doch noch zu reparieren: ich sägte das beim ersten Mal geschmolzene Winkelstück auseinander, um zwei neue Stutzen zu gewinnen, sägte die kaputten Stutzen am Wassersammler ab und verschweißte die Teile mit dem Lötkolben in mühsamer und stundenlanger Kleinarbeit. Auch die zwei Löcher im Korpus konnte ich mit Altplastik zuschweißen. Ein Überzug aus Epoxy-Kleber dichtet die restlichen kleinen Löcher ab.

Ich konnte das Provisorium aus Regenrinnen und Tomatendosen also wieder ausbauen und durch einen geflickten Wassersammler ersetzen – wir humpeln wieder auf höherem Niveau! Das Ganze ist halbwegs dicht, die Bilgenpumpe hat wieder frei bekommen. Bis zum nächsten Ort sollte es halten.

Aber auf jeden Fall hat Birgit recht: man sollte immer genug Dosentomaten dabei haben.

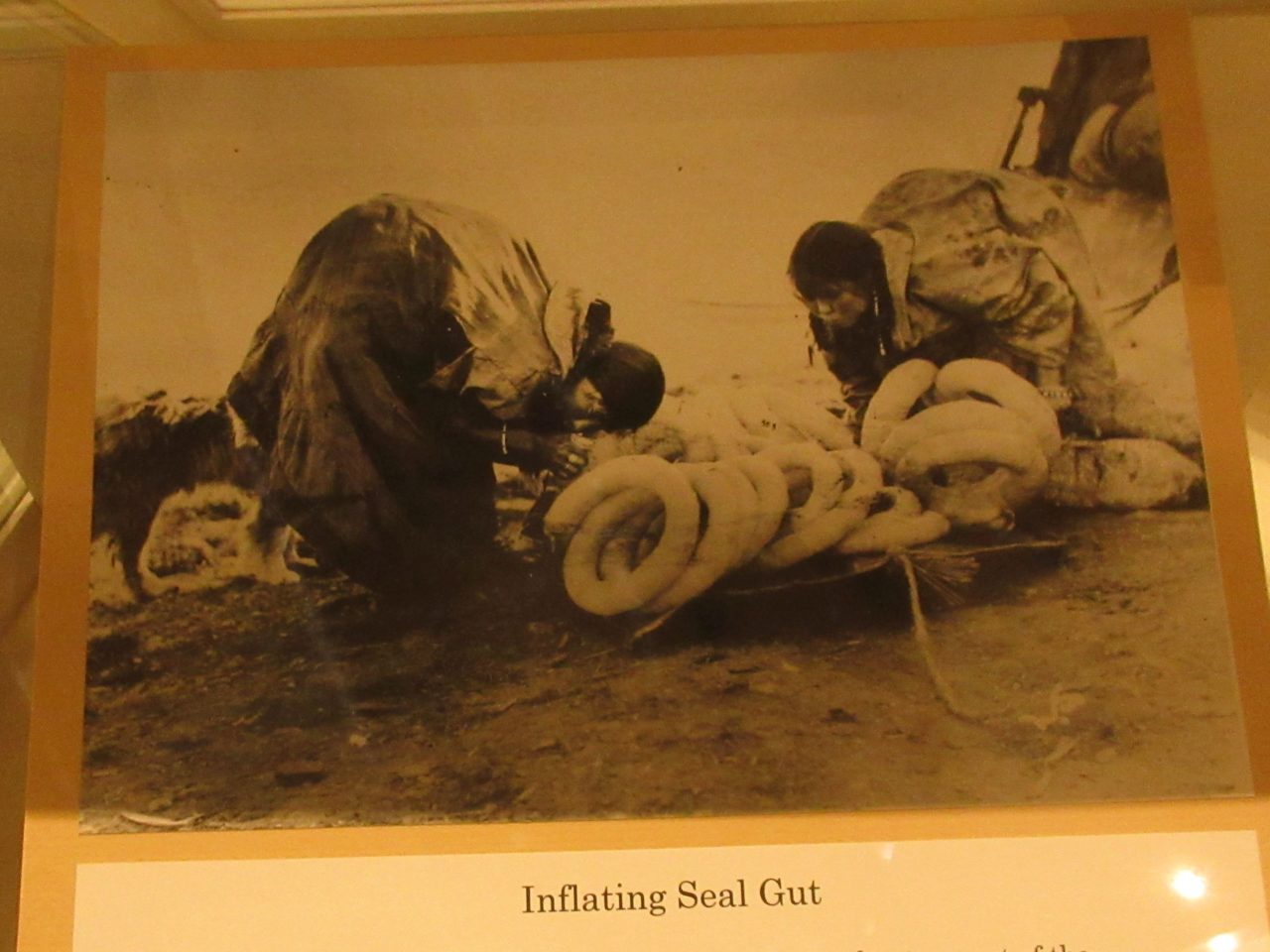

Aus den Därmen der Seerobben wurde wasserdichte Kleidung genäht

Aus den Därmen der Seerobben wurde wasserdichte Kleidung genäht

Angelhaken für Heilbutt

Angelhaken für Heilbutt Nähzubehör

Nähzubehör Behälter für Nähnadeln

Behälter für Nähnadeln Amulett

Amulett