Als wir die Bilder sahen, konnte uns nichts mehr halten. Über ein Jahr schon ist es her, dass wir in Japan zum letzten Mal in einem Onsen waren, diesen wunderbaren heißen Bädern.

Südostalaska hat eine ganze Reihe heißer Quellen, an einigen Orten wurden drumherum Holzhütten errichtet, wo man – mitten in der Natur – das heiße, leicht schwefelige Wasser genießen kann. Für uns, deren einzige Dusche an Bord im Cockpit ist, wo es beizeiten in Alaska ganz schön ungemütlich ist, ein ganz besonderer Luxus.

Vom Ankerplatz, wegen seines spiegelglatten Wassers „Mirror Harbor“ genannt, fährt man ein paar Minuten mit dem Dinghy zum Beginn des Bohlenweges, der nach knapp zwei Kilometern das Badehaus erreicht. Der Weg ist übersät mit frischer Losung von Bären, wir sind mit Bärenspray, Gewehr und Trillerpfeifen unterwegs und bekommen zum Glück keinen der in dieser Jahreszeit noch hungrigen Bären zu Gesicht.

Das Badehaus liegt direkt am Strand. Wenn man die großen Schiebetüren öffnet, hat man freien Blick auf die „Bertha Bay“, einen steinübersäten Küstenabschnitt, in den die Dünung des Nordpazifiks ungehindert hineinläuft. Dazu das typische Südostalaska-Wetter: niedrig hängende Wolken, Regen… Wildnis pur. Und mitten darin diese Oase der Wärme und Sauberkeit. Herrlich!

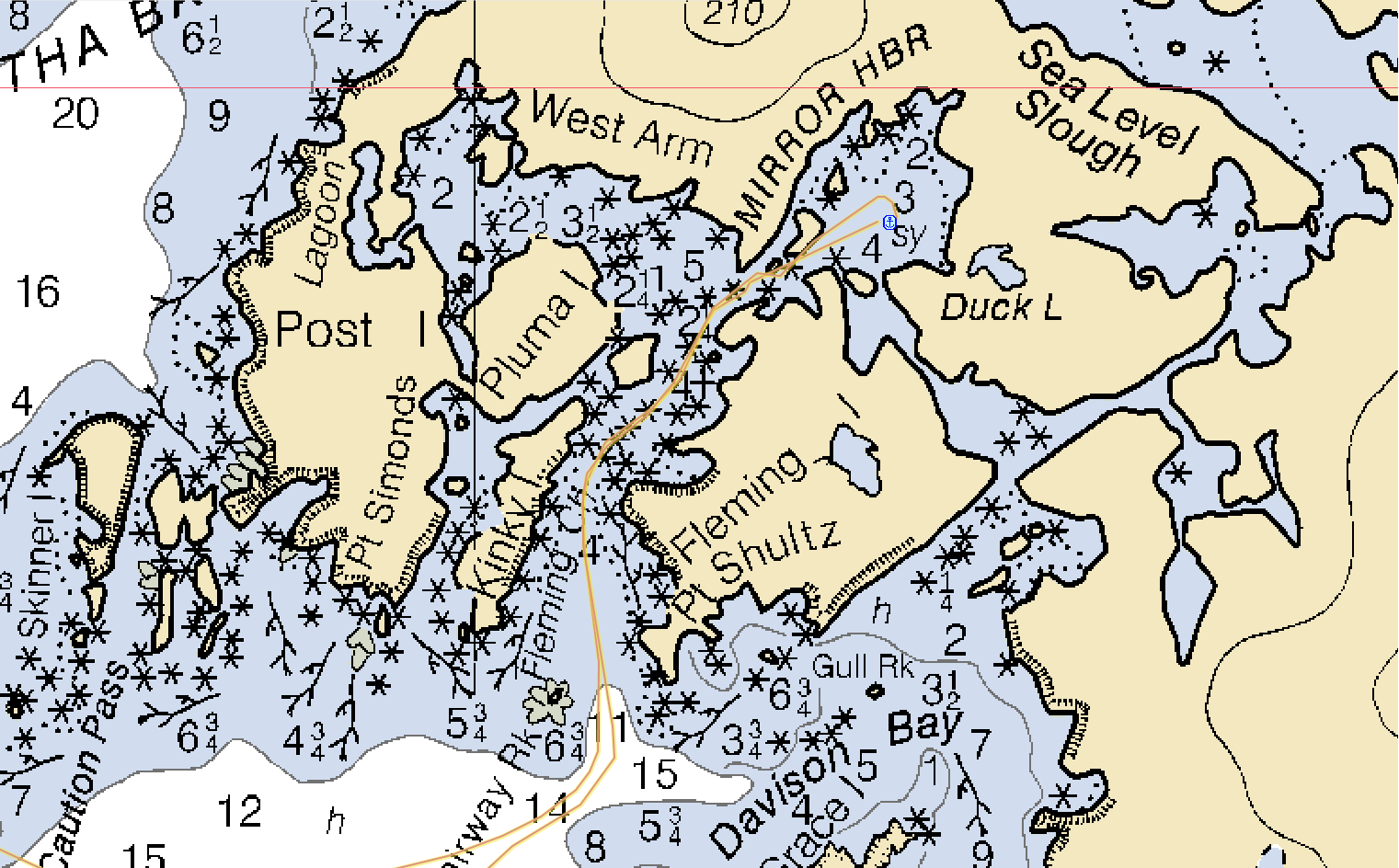

Der Haken an der Sache: die Einfahrt in den Mirror Harbor ist verzwickt, eng und voller Unterwasserhindernisse. Die Seekarte hilft überhaupt nicht weiter, die zeigt einfach nur Steine. Wir haben eine Skizze und eine Beschreibung, entlang derer wir uns in Schleichfahrt hineintasten, aber trotzdem knallen wir an der Schlüsselstelle mit dem Kiel an einen Felsen. Drei Anläufe brauchen wir, bis wir endlich den richtigen Winkel für die Einfahrt heraus haben – unsere Muktuk ist einfach zu groß für diesen Hafen.

Wie kommen wir da nur wieder raus? Nach einer – sagen wir mal: schlafarmen Nacht steht mein Plan fest. Ich gehe erst einmal in den Wald und fälle sechs kleine Tannen. Nicht dass mich Weihnachtsgefühle übermannen würden – nein, ich brauche einfach ein paar möglichst gerade Stecken, und die Tannen (nach Entfernen der Äste) sind das einzig gerade, was hier zu finden ist. Sechs schwere Felsbrocken sind schnell eingesammelt, eine Leine verbindet jeweils den Stein mit dem unteren Ende des Steckens. Die Länge der Leine ist so berechnet, dass bei Hochwasser der Stock senkrecht im Wasser schwimmt, aber noch so weit möglich mit der Spitze herausschaut.

Bei Niedrigwasser mache ich mich mit dem Beiboot auf den Weg und sehe mir die Unterwasserfelsen an. Ich platziere die Markierungen und schaue sechs Stunden später bei Hochwasser, ob alles gut zu erkennen ist. Ich lerne schnell: der Job des Tonnenlegers ist nicht ganz einfach. Dicke Kelp-Bündel verfangen sich in den Leinen, so dass die Stöcke nicht aufschwimmen können. Treibholz in Gestalt ganzer Baumstämme treibt im Tidenstrom durch die Engstelle und nimmt eine meiner Markierungen mit. Manche Stöcke haben nicht genug Auftrieb und brauchen zusätzliche Hilfe durch einen Schwimmkörper. Aber am nächsten Tag ist alles soweit repariert und neu platziert, und die Ausfahrt gelingt ohne Schrammen. Es hilft eben einfach, wenn man weiß wo die Felsen sind.