Am letzten Tag der Überfahrt mussten wir noch ordentlich bremsen, fuhren nur mit der Fock und 3 Kn bei achterlichem Wind, denn wir wollten nicht nachts ankommen. In der letzten Nacht auf See, auf den letzten Seemeilen vor Okinawa bekamen wir wenig Schlaf: Fischerboote, die keinen stetig geraden Kurs fuhren und Sportboote wollten alle auf einmal an der Muktuk vorbei und wir hatten Mühe, uns da unter Segeln durch zu wursteln, bis wir doch den Motor anwarfen, die Windsteuerung abbauten, um besser manövrieren zu können. Gut, dass die drei Containerschiffe, die wir auch über AIS auf dem Bildschirm hatten, in einem sicheren Abstand von 3-4 sm an uns vorbei zogen.

Wir konnten schon die ganze Nacht den Lichtschein der Insel am Horizont sehen und am Morgen des 27. Januar erschien bei strahlendem Sonnenschein die dicht bebaute Küstenlinie von Okinawa. Andreas rief „Port Control“, die Hafenaufsicht, per Funk, meldete uns an und bat um Auskunft, wo wir einklarieren sollten. Der freundliche Herr von Port Control nahm unsere Daten auf: Name des Bootes, Länge, Crew, Land usw. und bat um etwas Geduld, da er erst bei den zuständigen Behörden Rücksprache halten musste, ein paar Mal meldete er sich noch, um weitere Informationen von uns einzuholen. Irgendwann kam die Antwort, wir sollten in den Industriehafen von Naha fahren und dort festmachen, die genauen Koordinaten gab er uns durch. Andreas sah in der Karte nach, der Platz war so weit innen, da wären wir mit unseren 3,5 m Tiefgang nicht rein gekommen. Also riefen wir noch einmal Port Control an und baten um einen anderen Liegeplatz mit etwas mehr Tiefe. Sehr gerne, bitte warten, wieder Rücksprache, neue Koordinaten, die passten und der abschließende freundliche Zuruf: „Take care“! Vorsichtig reinfahren!

Am Pier im Industriehafen standen ein paar Autos und eine Gruppe von Menschen, die bereits auf uns warteten und die Leinen annahmen. Zuerst kamen zwei Beamte von der Quarantäne an Bord, mit Mundschutz und Handschuhen, maßen Fieber und fragten nach unserer Gesundheit. Während Andreas die ersten Papiere ausfüllte, begleitete ich einen der Beamten, der sich den Kühlschrank, die Spüle und die Schränke drum herum ansehen wollte. Alles ok., nun könnten wir die gelbe Flagge herunter holen, sagten uns die beiden zum Abschied.

Danach kamen alle anderen Beamten und Beamtinnen an Bord: sage und schreibe 8 Leute standen in der Messe um den Tisch herum und weitere 5-6 saßen an Deck, von der Hafenbehörde, vom Zoll und von der Einwanderungsbehörde, alle sehr freundlich und gar nicht so sehr förmlich, wie wir das von Japan gehört und gelesen hatten. Einige von ihnen sprachen Englisch und übersetzten für die anderen die Fragen, die sie an uns hatten. Mit einer jungen Frau unterhielt ich mich länger, sie erzählte von ihrer Deutschlandreise, u.a. zu den Weihnachtsmärkten in Köln und Nürnberg und zeigte mir ein paar Fotos auf ihrem Handy. Ein anderer Beamter fragte uns interessiert nach den Überfahrten, unseren Stationen der letzten Jahre und dem Leben an Bord.

Drei Beamte gingen durch das Schiff, öffneten alle Fächer und wischten mit dünnen feinen Stoff- oder Papierstreifen die Griffe und Ränder der Schapps ab. Ähnlich wie auf dem Flughafen bei der Kontrolle des Handgepäcks, sollen wohl so verbotene Substanzen ermittelt werden. Obst, Gemüse, Tabak und Spirituosen dagegen interessierte niemanden. Andreas musste noch mehr Papiere ausfüllen, Schiffspapiere vorzeigen, Pässe, das ganze Prozedere dauerte gut zwei Stunden.

Der junge Beamte von der Einwanderungsbehörde bat uns, mit unseren Pässen an Land zu seinem Auto zu kommen. Dort warf er einen kleinen Generator an, um die ganze elektronische Ausrüstung mit Strom zu betreiben: ein Laptop, das verbunden war mit einem Scanner für die Pässe sowie einem Scanner für Fingerabdrücke und einem Fotoapparat für den biometrischen Abgleich. Das ersparte uns den Gang zu seiner Behörde am nächsten Tag!

Seit Mai 2018 gibt es eine große bürokratische Reform, eine Erleichterung in Sachen Papierkrieg: In Japan gibt es offene und geschlossene Häfen, historisch bedingt noch aus der Zeit, als Japan sich für mehr als zwei Jahrhunderte vom Rest der Welt abgekapselt hatte. Ein paar große Industriehäfen sind „open ports“, also offene Häfen, für alle anderen „closed ports“, geschlossene Häfen, musste man – für jeden einzeln! – einen Antrag bei der jeweiligen Präfektur stellen, und das im Voraus, bevor man da rein fahren konnte. Die „closed ports“, die geschlossenen Häfen, gibt es zwar immer noch, aber es reicht ein einmaliger Antrag, den wir per Email schon in Guam gestellt hatten. Innerhalb kürzester Zeit erhielten wir den pauschalen Bescheid, ein Dokument, das uns nun erlaubt, alle geschlossenen Häfen in Japan anzulaufen.

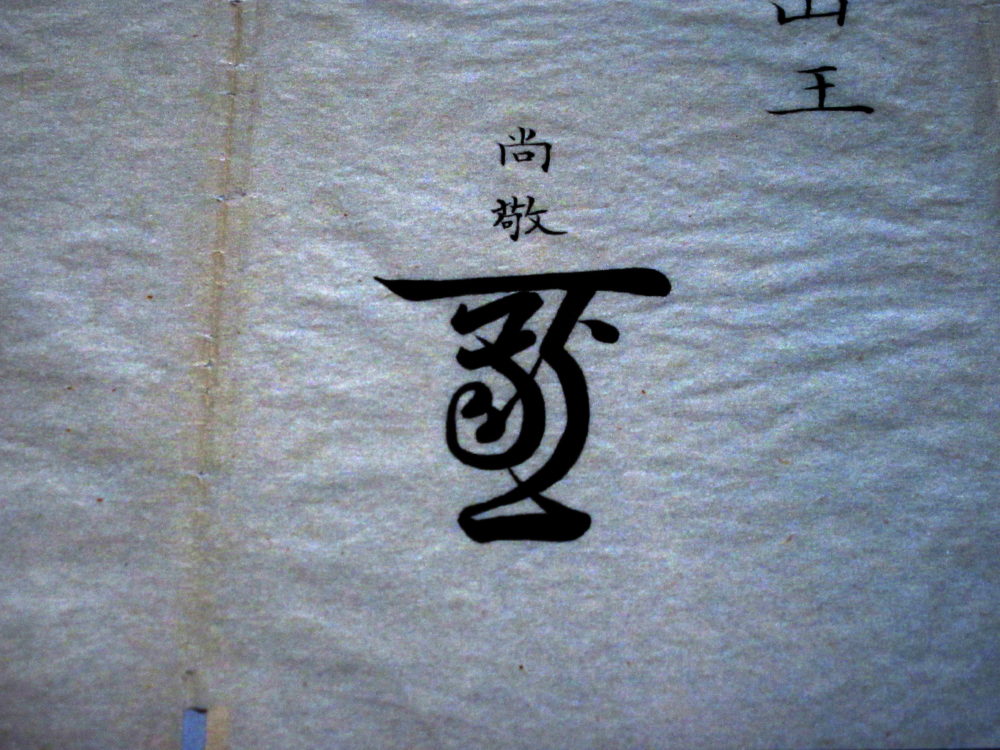

Jetzt fehlte nur noch das Papier, das unsere Muktuk aus einem „boat in transit“ in ein „domestic boat“ umwandeln würde, also aus einem durchreisenden in ein ansässiges Boot. Das erhielten wir zwei Stunden später und seither besitzt die Muktuk den zollrechtlichen Status eines einheimischen Bootes und könnte sich Muktuk-Maru nennen, wenn sie denn wollte. Wir dagegen haben erst einmal ein Visum für drei Monate im Pass, das wir aber als EU-Bürger um weitere drei Monate verlängern dürfen.

Eigentlich wollten wir nur noch um die Ecke, zur nahe gelegenen Ginowan Marina tuckern. Da wir von ihnen keine Antwort auf unsere Anfrage per Email erhalten hatten, zückte einer der netten Beamten von der Hafenbehörde sein Handy und rief dort an. Aber, oh weh! Die Marina war belegt und hatte keinen Steg für uns frei. Ich sah uns schon weiter zum Festland segeln, noch mal ein paar Tage auf See. Aber der nette Beamte dachte kurz nach und meinte, es gäbe noch eine andere Marina, eine ganz neue, etwas weiter weg an der Ostküste von Okinawa und rief dort an, sprach kurz in sein Telefon und reichte es an Andreas weiter. Ja, versicherte ihm der Hafenmeister, es gäbe reichlich Platz und wir seien herzlich willkommen und ja, Tiefe ist auch ok, auf 8m ist der Hafen ausgebaggert.

Wir beschlossen, die Nacht vor Anker zu verbringen, bei einer kleinen, nur etwa 5sm vor Naha gelegenen Ausflugsinsel. Dort war es zwar nicht ganz so geschützt, wie es auf der Karte aussah und es schaukelte, aber das waren wir ja noch von der Überfahrt gewohnt.

Frühmorgens um 7.00h gingen wir Anker auf und segelten die letzten 35 sm nach Yonabaru zu unserer Marina, wo wir bei strömendem Regen am einem Steg fest machten.

Hier ist es schön ruhig und geschützt, der perfekte Ort, um nach zwei längeren anstrengenden Überfahrten anzukommen und erst einmal auszuschlafen. Alle Anlagen sind funkelnagelneu, die Marina ist erst seit zwei Jahren im Betrieb, nur gut die Hälfte der Boxen sind belegt. Der Hafenmeister, ein ganz freundlicher und gütiger älterer Herr und seine jungen Mitarbeiter begrüßten uns herzlich und sind uns seither in so vielen Dingen behilflich. Zur Marina gehört eine Werft mit zwei Traveller-Liften, einer für Boote bis zu 20t, der andere bis zu 60t mit sagenhaft günstigen Preisen zum Rausheben. Beinahe hätten wir uns entschlossen, das verlockende Angebot anzunehmen. Aber die Lieferzeiten für das Antifouling waren doch zu lange und eigentlich wäre es auch noch nicht wirklich nötig, neues drauf zu streichen. Und: wir wollten in Japan nicht nur am Schiff arbeiten und reparieren, hatten wir uns vorgenommen.