16. Juni 2023

Immer wenn wir von unserem Liegeplatz nach Imari hineinfahren, fährt unser Zug an einem großen Gebäude mit der Aufschrift „IOES – Institute of Ocean Energy, Saga University“ vorbei. Neugierig geworden, recherchiere ich im Internet, was es damit auf sich hat und gehe eines Tages dort vorbei und frage, ob man das Institut besichtigen kann. Ja, kann man – ich vereinbare einen Termin für den übernächsten Tag, an dem wir zu dritt (Anne, die Tochter einer Freundin, ist für eine Woche zu Besuch bei uns) durchs Institut geführt werden und alles anschauen dürfen. Der Forscher, der uns das Institut zeigt, spricht hervorragendes Englisch und beantwortet geduldig unsere vielen Fragen.

Unter anderem dürfen wir besichtigen:

Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC): hier wird die Temperaturdifferenz zwischen dem kalten Tiefenwasser (3-5°C in 1000 Meter Tiefe) und dem warmen Oberflächenwasser zur Stromerzeugung nach dem Prinzip eines umgekehrten Kühlschranks ausgenutzt: man nimmt eine Flüssigkeit wie z.B. Ammoniak, deren Siedepunkt zwischen den beiden Wassertemperaturen liegt. Wird diese Flüssigkeit nun in einem Wärmetauscher durch das warme Oberflächenwasser erwärmt, verdampft sie, ihr Dampfdruck treibt eine Turbine zur Stromerzeugung an. Hinter der Turbine wird in einem weiteren Wärmetauscher das kalte Tiefenwasser verwendet, um das gasförmige Ammoniak wieder herabzukühlen und zu verflüssigen, womit sich der Kreislauf schließt. Vom erzeugten Strom werden die Pumpen betrieben, der Überschuss ist die gewonnene Energie.

Wir können zunächst eine Demonstrations-Anlage betrachten, in der alle Bauteile aus durchsichtigem Kunststoff bestehen, danach werden wir in die Halle mit der 30 kW Anlage geführt, in der das Prinzip im größeren Maßstab umgesetzt wird.

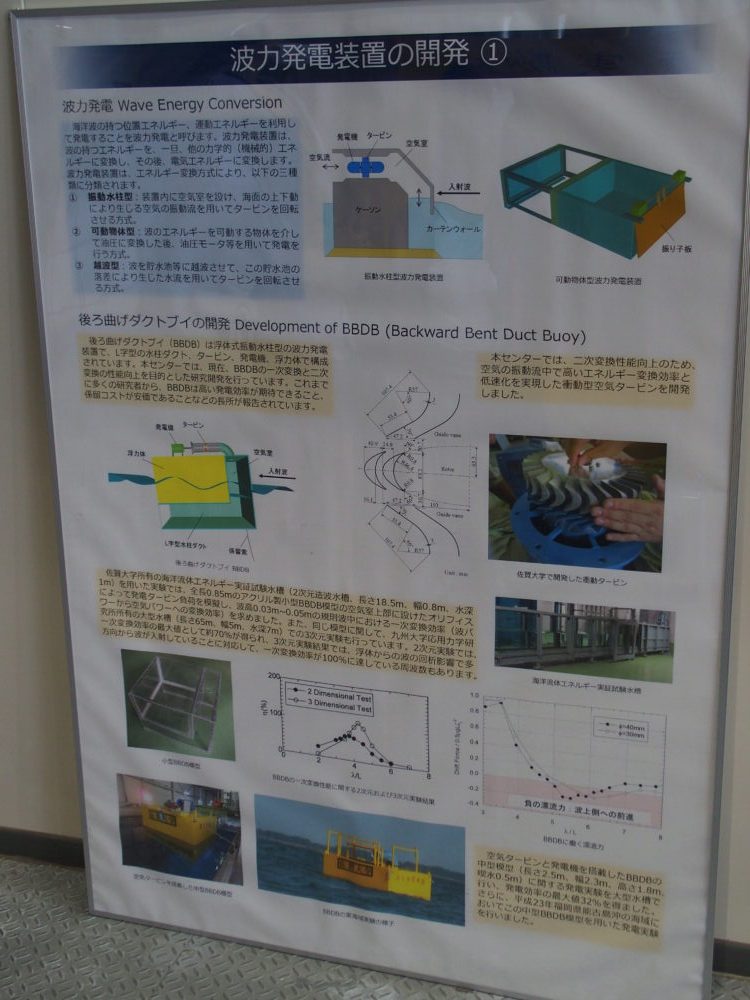

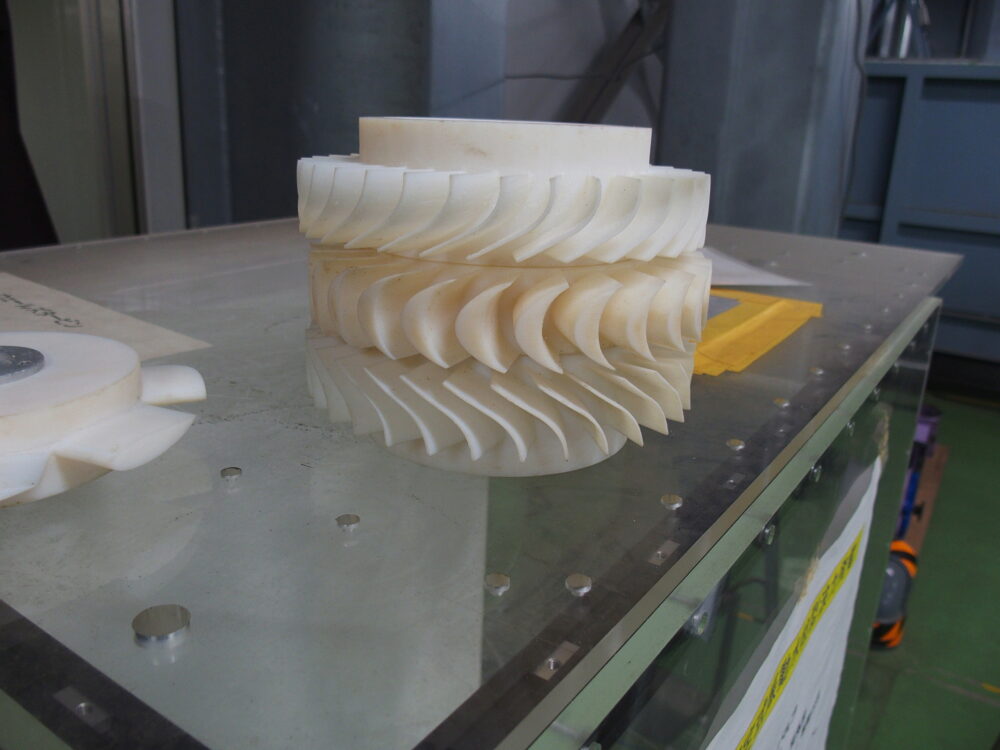

Wave Energy Conversion: Nutzung der Meereswellen zur Energieerzeugung. Die Herausforderung hier liegt vor allem darin, dass solche Anlagen aus den moderaten Wellenhöhen Energie gewinnen müssen, die überwiegend vorherrschen. Sie müssen aber derart stabil gebaut sein, dass sie den extremen Seegang (zehn Meter oder mehr) überstehen, der zwar selten, aber dennoch vorkommen kann. Hierfür werden verschiedene Schwimmkörper vertestet, in denen die Auf- und Abbewegung des Wassers oder die Kippbewegungen des Schwimmkörpers eine Luftsäule verdichtet, die dann eine Turbine antreibt. Durch eine spezielle Geometrie der Turbinenblätter rotiert die Turbine immer in derselben Richtung, auch wenn die Luft abwechselnd ein- und ausströmt.

Tidal Current Power Generation: Gezeitenkraftwerke zur Stromgewinnung sind ein weiteres Forschungsfeld des Instituts. Hier werden spezielle Turbinen mit gegenläufigen Rotoren entwickelt, die lediglich mit einem Kabel am Meeresgrund verankert werden müssen und deren Wirkungsgrad zusätzlich durch eine Art Doppeltrichter verbessert wird, der die Anströmgeschwindigkeit der Turbine erhöht.

Offshore Wind Energy: hier werden verbesserte Windkraftwerke entwickelt, Schwerpunkte liegen auf Verankerungstechnik bzw. schwimmenden Windrädern, optimierten Flügelprofilen und Muli-Rotor-Geometrien. Als Windkraftwerke der nächsten Generation werden Flugdrachen erprobt, die nicht nur den stärkeren Wind in großer Höhe nutzen, sondern auch durch dynamische Flugbahnsteuerung die Gesamteffizienz erhöhen.

Lithium Recovery: Für die Batterietechnik werden große Mengen an Lithium benötigt, per Bergbau ist es jedoch begrenzt verfügbar (und zu großen Teilen von China kontrolliert). Lithium ist aber auch – wenn auch in der extrem geringen Konzentration von 0,1 – 0,2 ppm – in Seewasser enthalten. Im Institut wird ein vielversprechendes neues Verfahren entwickelt, Lithium-Ionen dennoch effizient aus dem Seewasser herauszufiltern und von den anderen Ionen zu trennen.

Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel der Technik. Wir waren jedenfalls sehr begeistert, was alles in diesem unscheinbaren Gebäude entwickelt und erforscht wird. Und dankbar, dass uns alles gezeigt und erklärt wurde. Wer mehr wissen will, wird auf der Internetseite des Instituts fündig: https://www.ioes.saga-u.ac.jp/en/