Es ist wieder einer dieser Tage mit einem strahlend blauen Himmel. Wir fahren durch eine hügelige Landschaft mit verdorrten Sträuchern, die Erde ist braun bis grau und steinig. Neben der Straße verläuft ein ausgedörrtes Flussbett, das manchmal von Bäumen gesäumt wird, und die tragen erstaunlicherweise grüne Blätter. Aber unter der alles bedeckenden Staubschicht erscheinen auch diese Blätter grau. Wäre da nicht die asphaltierte Bundesstraße mit den riesigen LKWs, die an uns vorbei donnern, könnte man meinen, es würden gleich ein paar Cowboys auf ihren Pferden die Hänge herunter geritten kommen: Es ist die perfekte Kulisse für einen Western. Fehlt nur noch die passende Musik dazu.

Es dauert aber eine Weile, bis sich die Landschaft so menschenleer und wüst zeigt. Fährt man aus Ensenada raus auf die Bundesstraße Nr. 1 der Halbinsel Baja California, in Richtung Süden, ist die Straße noch dicht bebaut mit Einkaufszentren, kleinen Läden und Werkstätten aller Art, riesigen verstaubten Autofriedhöfen. Dann kommen die Gewächshäuser und Felder, auf denen Arbeiter die Zucchini, Tomaten und Spargel ernteten, das Gesicht mit Tüchern verhüllt und breiten Hüten gegen die sengende Sonne.

Nach etwa 85 Kilometer erreichen wir mit unserem kleinen Mietwagen die Abzweigung zum Nationalpark San Petro Martir. (Wikipedia) Von hier aus geht es, ebenfalls auf einer recht gut ausgebauten asphaltierten Straße, noch einmal rund 100 Kilometer landeinwärts. Wir kommen nicht mehr so schnell voran, die Straße ist kurvenreich, wir müssen einige Bergketten überwinden, immer höher hinauf. Zuerst fahren wir noch durch zwei kleine Siedlungen, danach ist nur noch vereinzelt ein verlassenes verfallenes Haus zu sehen. Die Landschaft verändert sich merklich, Kaktuspflanzen machen Sträuchern Platz, die Steine werden immer größer, es wird zusehends felsiger. Irgendwann tauchen die ersten Kiefern auf, wir haben über 2.000 Höhenmeter erreicht.

Der Eingang des Nationalparks wird von Soldaten bewacht. Eine kleine Truppe ist hier stationiert, sie wohnen in einem eigenen Haus, hacken tagsüber ihr Holz und wechseln sich an der Schranke ab.

Wir melden uns beim Büro an, bezahlen unsere Gebühren und erhalten den Schlüssel für die vorab reservierte Hütte. Diese liegt inmitten hoher Kiefern und Tannenbäumen: darin zwei Stockbetten, ein kleines Bad, eine Küchenzeile und das Beste: ein Holzofen mit einem Stapel Feuerholz daneben. Wir haben alles mitgebracht, was wir brauchen: Schlafsack, Decke, Lebensmittel und Trinkwasser.

Neben der Hütte finden wir eine gemauerte Grillstelle und eine Feuerstelle, geschützt durch einen großen ebenfalls gemauerten Ring. Gleich laufen wir los und sammeln Holz. Davon gibt es wirklich genug, trocken und gut abgelagert. Die vielen Kiefernzapfen eignen sich hervorragend zum Anzünden, sie knistern und sprühen aber auch so herrliche Funken, wenn man sie zwischendurch ins Feuer wirft.

Wir erkunden die nächste Umgebung, es ist ein Zeltplatz, eigentlich nur daran erkennbar, dass sich ein paar sandige Wege zwischen den Bäumen schlängeln und ab und zu eine Feuerstelle mit einer Bank dazu auftaucht. Man verliert schnell die Orientierung, das Gelände ist riesig. Es ist herrlich hier, diese frische Luft mit dem intensiven Duft der harzigen Kiefern, das klare Licht der Nachmittagssonne. Wir sind begeistert.

Abends sitzen wir ganz nah am Feuer, denn sobald die Sonne untergeht, wird es empfindlich kalt im Gebirge. Nach den vielen Wochen in der lauten Marina genießen wir die Stille und Ruhe. Wir sind nicht allein da, aber es scheint als ob die Geräusche vom Wald verschluckt werden, wir hören nur das Knistern und Knacken der brennenden Holzscheite. Am klarer Nachthimmel können wir die Milchstraße ganz deutlich sehen, selbst mit dem Streulicht unseres Lagerfeuers. Wir laufen ein Stück die Straße hoch, weg vom Feuer, um noch mehr Sterne sehen zu können. Sogar ein paar Sternschnuppen zeigen sich. Es ist wirklich der ideale Ort für eine Sternwarte: wenige Kilometer weiter auf einem der Gebirgskämme befinden sich einige Observatorien. So weitab von jeglicher Zivilisation und deren Lichtverschmutzung herrschen perfekte Bedingungen für ihre Arbeit. Normalerweise können sich Besucher zu Führungen anmelden, wegen der Pandemie aber ist es leider nicht möglich, das Gelände wird weiträumig abgesperrt und ebenfalls von Soldaten bewacht.

Am nächsten Tag machen wir uns gleich nach dem Frühstück auf den Weg zu einer Wanderung. Der Wald ist trocken, keine Wildbäche, keine Wasserfälle, wie wir es von den Alpen kennen. Und doch wachsen hier viele Blumen und Sträucher zwischen den Felsen und leben hier viele Tiere, die sich an diese Bedingungen angepasst haben.

Es ist auch die Heimat des kalifornischen Kondors (Wikipedia), der etwas kleinere Bruder des Anden-Kondors und damit der zweitgrößte Vogel der Erde. Er war in der freien Wildbahn seit den achtziger Jahre ausgestorben und lange Zeit nur noch in einigen Zoos zu finden. Aufzucht-Stationen in den USA konnten den Kondor erfolgreich vermehren und nach und nach Vögel wieder auswildern. Der Kondor ist zwar immer noch im Bestand gefährdet, aber es gibt nun tatsächlich eine stabile Anzahl an Vögeln in den Gebirgen Kaliforniens. Wir haben Glück und sehen einen von ihnen hoch oben am Himmel langsam seine Kreise drehen.

Je höher wir kommen, umso schöner wird die Aussicht auf das gewaltige Gebirgsmassiv San Pedro Martir. Mit jeder Wegbiegung erscheint eine neue interessante Steinformation, entdecken wir neue Blumen und Sträucher unter den Bäumen.

In der Ferne, auf dem gegenüberliegenden Höhenkamm sehen wir das große Observatorium und weiter verstreut in der Landschaft ein paar kleinere.

Der Weg führt über ein kleines Plateau und auf einmal befinden wir uns in einem Birkenwald, die Blätter in ein leuchtendes herbstliches Gelb gefärbt.

Kurz darauf erreichen wir den ersten Aussichtspunkt: Eine stählerne Plattform mit Gitterboden, die einen spektakulären Rundumblick bietet. An klaren Tagen soll man bis zur anderen Seite der Baja California, bis zum Meer, sehen können. Leider können wir mit der Kamera die Tiefe und Weite der Landschaft nicht wirklich einfangen.

Für unsere Mittagsrast laufen wir noch ein Stück weiter und setzen uns an einen von der Sonne gewärmten Felsen mit Blick auf ein wildes Seitental.

Auf dem Rückweg kommen uns Wanderer entgegen: es ist Samstag und viele Familien und organisierte Gruppen sind unterwegs.

An unserem letzten Morgen sitzen wir noch lange draußen in der Sonne, trinken Tee und beobachten die putzigen Streifenhörnchen (Wikipedia) die ich Anfangs für eine kleinere Art von Eichhörnchen gehalten hatte. Sie huschen so schnell über den Boden, dass man sehr genau hinsehen muss, um ihre Streifen zu erkennen. Mit viel Geduld und ganz viel Stillsitzen gelingt es uns, sie näher kommen zu lassen, so dass Andreas ein paar Fotos von ihnen machen kann.

Auf dem Rückweg halten wir immer wieder an und versuchen, diese großartige menschenleere Landschaft wenigstens ansatzweise mit dem Fotoapparat festhalten zu können.

Rund vierzig Kilometer vor Ensenada kommen wir wieder durch die weite Ebene mit den endlos erscheinenden langen Reihen mit Weinstöcken – es ist das älteste Weinanbaugebiet Mexikos. Schilder zeichnen die „Ruta antigua del vino“, die „Alte Weinstraße aus. Nach einem kurzen Abstecher zu Santo Tomas, der bekanntesten Weinkellerei in dieser Ecke, beschließen wir unseren Ausflug.

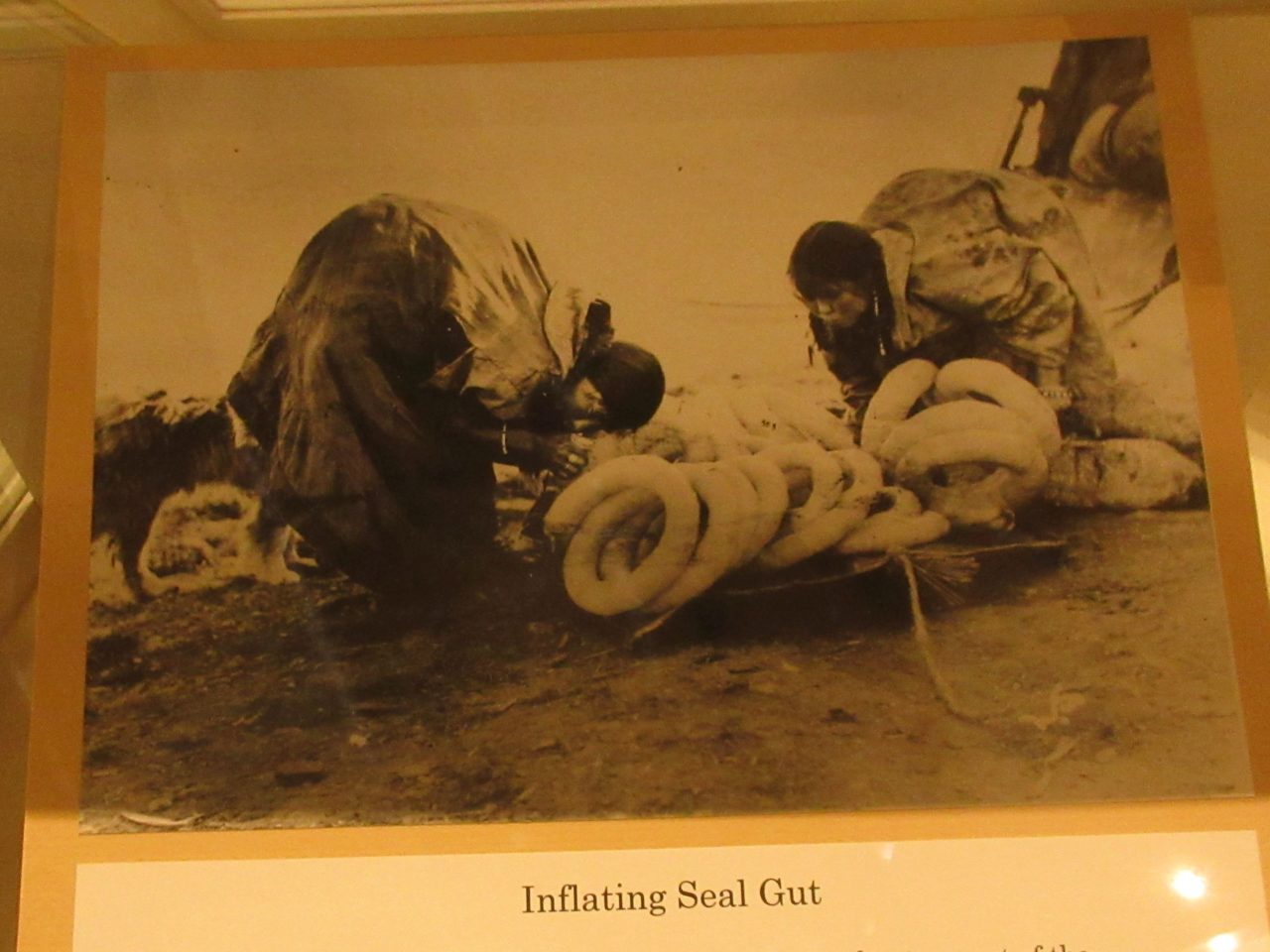

Aus den Därmen der Seerobben wurde wasserdichte Kleidung genäht

Aus den Därmen der Seerobben wurde wasserdichte Kleidung genäht

Angelhaken für Heilbutt

Angelhaken für Heilbutt Nähzubehör

Nähzubehör Behälter für Nähnadeln

Behälter für Nähnadeln Amulett

Amulett